En les aidant à s’affranchir du regard des autres, la compagnie d’un chien pourrait-elle aider de jeunes lecteurs à prendre conscience de leurs ressources et à gagner en autonomie et en confiance ? Quelques éclairages à travers le dispositif Caniscol.

Si la lecture à voix haute en compagnie d’un chien est courante dans les bibliothèques anglo-saxonnes, elle commence tout juste à se développer dans l’Hexagone. Le dispositif de (re)médiation pédagogique Caniscol s’inspire de ces pratiques lancées outre-Atlantique. Il a été conçu pour un public d’élèves de primaire en grande difficulté de lecture et dont les compétences psychosociales – comme la maîtrise de soi, la gestion des émotions ou la communication – sont défaillantes.

La démarche s’appuie sur des études scientifiques soulignant plusieurs types de résultats bénéfiques sur les plans physique et émotionnel qui ont été constatés dans les interactions entre enfants et chiens. Sachant que les émotions jouent un rôle important dans le bien-être et le comportement de l’enfant, qu’elles sont un levier pour l’amélioration de la mémoire, il est raisonnable de considérer la présence canine comme une ressource pour faire fructifier ensemble émotions et apprentissages.

(Re)gagner de la confiance en soi et stimuler un sentiment d’efficacité sont des enjeux primordiaux pour une scolarité fructueuse. C’est pourquoi le dispositif Caniscol a été pensé comme un dispositif de pédagogie innovante alternative. Il se focalise sur des objectifs explicites, l’acquisition d’un savoir-être par le travail sur les compétences psychosociales et l’amélioration des habiletés en littératie.

Des séances de lecture en autonomie

Les sept enfants, âgés de 7 à 11 ans, qui ont participé à l’expérimentation, sont élèves de diverses écoles primaires classées REP+, en Seine-Saint-Denis. Les séances se sont déroulées à la bibliothèque universitaire (BU) Edgar-Morin, au sein de l’Université Sorbonne Paris Nord. Dès l’entrée sur le campus, les enfants sont invités à organiser eux-mêmes la tenue en laisse de la petite chienne Bahia jusqu’à la BU. Ils doivent ainsi veiller à ce que chacun puisse avoir ce plaisir pendant le court trajet. Prendre confiance en leurs capacités à s’organiser est partie intégrante du dispositif et fait appel à la mise en pratique de CPS.

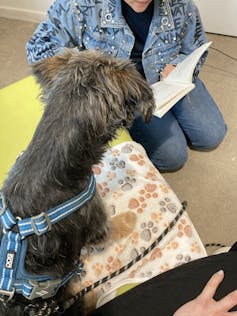

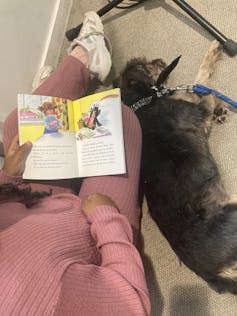

Dans l’espace détente de la BU, un coin spécial est réservé aux séances de lecture, où sont mis à disposition des livres de la collection jeunesse « Livres au trésor », préparés par les bibliothécaires en fonction des âges des participants. Le principe du dispositif est que l’enfant est seul acteur de sa lecture, depuis le choix du livre jusqu’à la manière de s’installer pour le lire. Il est ainsi placé dans un processus d’acquisition implicite de maîtrise de ses choix (nombreux livres), de ses émotions (liées à la nouveauté dans un premier temps), de son comportement (respecter le règlement de la bibliothèque, respecter le chien).

Tous voulant lire en premier, ils ont à nouveau été invités à organiser eux-mêmes leur ordre de passage.

Dans les premières séances, les livres étaient sur l’étagère qui leur était consacrée, les enfants en choisissaient un et se limitaient à ce choix. Peu à peu, ils ont commencé à sortir plus de livres, à les étaler sur les tables basses ou sur le sol, à les regarder et à les feuilleter ensemble.

Pendant les quinze minutes de lecture individuelle à côté de Bahia, aucune intervention n’interrompt la lecture, hormis si le lecteur sollicite de l’aide, ceci afin de lui laisser du temps pour s’installer dans sa lecture et ne pas interrompre son effort de concentration. Aucune performance n’est requise. Dans ce sens, l’enfant est délesté du poids de l’évaluation ce qui lui permet de vivre une situation nouvelle qui peut tendre vers l’autoévaluation au fil des séances, à mesure qu’il comprend qu’il est capable d’améliorer sa lecture. Le psychologue Albert Bandura parle de sentiment d’efficacité personnelle.

Prendre conscience de ses capacités

Ce sentiment d’efficacité personnelle vient revitaliser la confiance en soi. Il entraîne un changement de comportement qui va avoir des répercussions dans tous les écosystèmes dans lesquels l’enfant vit et, notamment, dans sa scolarité.

C’est ce qu’illustre le changement patent d’un enfant de CE2 qui a participé au dispositif. Très effacé, timide, il lit avec difficulté. Au fil des séances, et plutôt de façon rapide, il se fait de plus en plus présent, participe à l’organisation, prend des initiatives. Dans son acte de lecture, il commence à revenir sur des mots mal prononcés et à les relire. Il y revient plusieurs fois, bute, trébuche, réfléchit jusqu’à y arriver, ce qui donne lieu à des félicitations et à un sourire de satisfaction sur son visage.

Cette attitude active relève de l’autoévaluation et de l’amélioration de la confiance en soi. Cet enfant est l’un de ceux pour qui la participation au dispositif a été très bénéfique dans sa vie d’élève. En fin d’année, il a reçu les encouragements de son enseignante qui a souligné qu’il s’était mis à participer en classe.

L’environnement de l’acte de lecture, le contexte, la présence du chien posent les bases d’une séquence dans laquelle l’élève a la possibilité, au fil des séances, de prendre conscience des capacités qui sont en lui et dont il ne connaissait pas l’existence.

Une croyance en son efficacité personnelle peut émerger de ces séances de lecture et cela va soutenir l’investissement intellectuel, la persévérance, l’effort face à la constatation de l’amélioration. Les hypothèses émises par les chercheurs, en dehors du factuel des mesures physiologiques déjà évoquées, tendent vers une augmentation de la motivation et/ou de l’auto-efficacité.

De son côté, le chien ne considère que l’enfant, et non l’élève et encore moins l’élève en difficulté. C’est cette adhésion spontanée au rapprochement, au contact, à l’interaction qui permet immédiatement à l’enfant d’exister en tant que lui-même, sans filtre, sans masque. La présence du chien offre un moment de bien-être, puissante sensation capable de faire surgir l’envie de s’investir dans la lecture et de renouveler l’opération. C’est cette motivation qu’il est nécessaire pour chaque enfant d’aller chercher au fond de soi.

Le projet « La médiation canine au sein des administrations de l’État : analyse socio-anthropologique – MCA-ARION » a bénéficié du soutien de l’Agence nationale de la recherche (ANR), qui finance en France la recherche sur projets. L’ANR a pour mission de soutenir et de promouvoir le développement de recherches fondamentales et finalisées dans toutes les disciplines, et de renforcer le dialogue entre science et société. Pour en savoir plus, consultez le site de l’ANR.

Auteur

Marie-Hélène Paret Passos, Ingénieure de recherche, Université Sorbonne Paris Nord

Cet article est republié à partir de The Conversation sous licence Creative Commons. Lire l’article original.